1977년 8월 4일, 제가 살고 있던 평양 대동강변의 아파트에 국가보위부 요원들이 들이닥쳤습니다. 제 나이 9살 때였습니다.

당시 평양의 아이들에게는 금붕어를 기르는 것이 유행이었습니다. 누가 어떤 금붕어를 갖고 있는지가 아이들의 가장 큰 관심이었습니다. 재일교포 출신의 부유한 가정환경 덕분에 저는 동네에서 가장 좋은 금붕어들을 잔뜩 구해놓고 친구들에게 자랑하곤 하였습니다.

친구들이 몰려와 “너는 이제 금붕어가 필요없게 됐으니 나에게 달라”고 사정했습니다. “어떻게 모은 금붕어인데 너희들한테 주냐”며 집에 갔더니 온 집안은 난장판이 되어 있었고 수용소로 떠날 차비가 다 되어 있었습니다. 제가 금붕어를 갖고 가지 않으면 죽어도 갈 수 없다고 떼를 쓰니 보위부원이 “하나만 가져가라”고 했습니다.

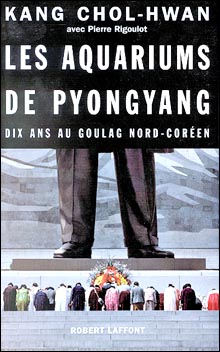

사진설명 : ◇프랑스에서 출간된 책 '평양의 어항'

가장 아끼고 멋있는 놈들만 골라서 어항에 넣고 가슴에 앉고 차에 올랐습니다. 산굽이를 돌고 돌아 열 시간 이상 자동차로 이동한 끝에 수용소에 도착해보니 이미 반이상의 금붕어가 죽어 있었습니다. 물이 더러워져 갈아줬더니 또 그 중의 반이 죽어버렸습니다.

그나마 살아남은 몇 마리의 금붕어라도 살리려고 무진장 애를 썼습니다. 강제노동과 굶주림 때문에 금붕어를 들여다 보는 시간이 점점 줄어들면서, 한 마리 두 마리 죽고 새까만 금붕어 한 마리만 남게 되었습니다. 아무리 힘들어도 이 놈만은 죽이지 말아야지 다짐하면서 먹이도 주고 물도 갈아주고 갖은 애를 다 썼습니다.

그러나 첫 겨울 어느 날, 아침에 일어나 보니 그 마지막 놈도 죽고 말았습니다. 방안이 추워 얼어 죽었습니다. 바깥사회와 수용소 안을 이어주던 마지막 끈이 끊어져버린 것이었습니다.

수용소와 북한에서 나와 서울에서 살고 있던 1994년, 한 프랑스인이 저에게 다가왔습니다. 구 소련의 수용소에 대해 깊이 연구한 피에르 리굴로(56)씨였습니다. 프랑스 사회사평론지 편집장이면서 ‘공산주의 흑서’의 북한편을 저술한 그는 북한 수용소에 있다가 풀려난 사람이 한국으로 왔다는 소식을 듣고 만사를 제쳐놓고 찾아왔다고 했습니다.

그의 질문은 진지하기 그지 없었고, 면담은 이틀간 계속됐습니다. 그는 1998년 12월 파리에서 열린 ‘아시아 민주주의자 회의’에 저를 초청하여 북한의 인권에 대해 증언할 기회를 주었습니다. 서울로 돌아온 직후 뜻밖의 소식이 날아왔습니다. 300만 부가 팔린 ‘공산주의 흑서’를 출판한 로베르 라퐁스사로부터 출판제의가 들어왔습니다.

그때부터 리굴로씨와 본격적인 작업에 들어갔습니다. 그가 한국을 방문할 때마다 1주일 이상씩 밤을 새며 대화를 나누고, 녹음하고, 글 쓰기를 수없이 반복하였습니다. 그는 북한의 수용소에 대해 조금이라도 의문이 있으면 완전히 이해가 될 때까지 꼬치꼬치 캐묻고 또 물었습니다. 오랜 기간 심혈을 기울이고 아무리 사소한 것일지라도 정확을 기하기 위해 애쓰는 걸 보며 이것이야말로 인권문제에 대한 지식인의 진정한 관심과 노력이라고 느꼈습니다.

지난 9월 프랑스에서 책이 나오던 날, 리굴로씨와 통역을 맡았던 송의경씨 그리고 저는 파리와 서울에서 동시에 ‘평양의 어항’이란 제목을 단 우리의 책이 수용소의 동포를 구하는 구원의 메시지가 되기를 진심으로 기도하였습니다.강철환객원기자 nkch@chosun.com

<필자약력> 1968년 평양 출생, 요덕수용소 수용(1977~1987), 1992년 탈북, 한양대 무역학과 졸업(1997), 조선일보 객원기자(현)