[나눔, 통일의 시작입니다] [1]

-국제구호 전문가 한비야

"北 너무 오랫동안 고립돼… 국제사회도 외톨이로 여겨"

전 세계 오지(奧地)를 누비며 국제 구호 전문가로 활동해 온 '바람의 딸' 한비야(57)씨는 지난 16일 본지 전화 인터뷰에서 "북한은 내게 늘 안타깝고 애틋한 곳"이라고 말했다. 그는 "아프리카 등 세계 각국의 구호 현장에서 식량을 나눠 주면서 '북한에도 누군가 들어가서 주민들을 도와야 하는데, 우리 집안 앞가림도 못하면서 여기에 있어도 되는가' 하는 안타까움이 늘 마음 한편에 자리 잡고 있었다"고 했다. 한씨는 "지금까지 남·북한이 정치적인 문제를 먼저 풀기 위해 노력해 왔지만, 그게 어렵다면 인도적 차원에서 먼저 접근하는 것이 옳다고 본다"며 "그동안 (인도적 지원을 통해) 한 걸음씩만 갔어도 이미 통일에 다다랐을 것"이라고 말했다.

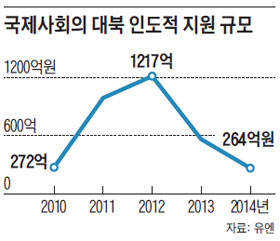

한씨는 작년까지 3년간 유엔 중앙긴급대응기금(CERF: Central Emergency Response Fund) 자문위원으로 활동했다. 매년 4억달러(약 4400억원) 이상의 유엔 긴급 기금이 효율적으로 배분되고 쓰이는지 평가하는 역할이었다. 그는 "주민들의 영양 상태 등 각종 지표로 볼 때 북한은 이미 '긴급 구호 상황'으로 분류되는 국가"라며 "정치적 상황이 아니라면 국제사회의 인도적 지원이 지금보다 훨씬 더 체계적으로 이뤄졌을 것"이라고 했다. 그는 "북한은 늘 도움을 필요로 하지만, 너무 오랫동안 고립돼 왔기 때문에 국제사회도 외톨이로 여기고 있다"고 했다. 실제로 유엔 긴급 기금의 북한 지원 규모는 5년 전 1344만달러(약 148억원)에서 꾸준히 줄어 작년엔 그 절반 수준인 650만달러(약 71억원)로 떨어졌다.

북한은 한씨가 방문한 93번째 나라였다. 2005년 한 국제 구호 단체의 긴급구호팀장으로 일하면서 처음 북한에 발을 디뎠다. 우리 정부의 대북 지원이 활발했던 시기였다. 그는 자신의 저서 '지도 밖으로 행군하라'에서 당시 개마고원의 감자밭을 다녀온 경험을 썼다. 만성적인 식량 부족에 시달리는 북한에서 바이러스 없는 씨감자를 대량생산할 수 있도록 기술·물자를 지원하기 위해서였다. 북한 주민들이 자립할 수 있도록 '물고기를 주는 것보다 물고기 잡는 법을 가르쳐주는' 사업이었다. 북한의 농업과학원이 연구 인력과 노동력을 대고, 민족경제협력연합회가 행정 업무를 담당했다.

한씨는 "'산쟁이(등산가)' 입장에서도 통일을 간절히 기다리고 있다"고 했다. 그러면서 말소리가 빨라졌다. "(남한의 최북단인 강원 고성의) 통일전망대에서 금강산 말무리 반도를 안타깝게 바라만 봤어요. 통일이 되면 못다 한 한반도 국토 종단과 백두대간 종주를 끝마치고 싶습니다. 제가 그 길을 걸으려면 10년 안에는 꼭 통일이 돼야 할 텐데요." 그는 아버지 고향이 함경도 정평이라고 했다. "한씨 집성촌이었다던 마을에 친척들이 아직 남아 있을지도 궁금하다"고도 했다.

한씨는 현재 이화여대 국제대학원에서 국제 구호와 개발 협력을 가르치고 있다. 그는 "학생들은 통일이 중요한 문제라는 것은 알지만, 저마다 살길을 찾느라 바빠서 통일이 저 멀리 있는 것처럼 느끼는 것 같다"고 했다. 그러면서 "통일은 우리의 삶 요소요소에 직접적으로 영향을 미치는 문제라는 것을 젊은 세대에게 계속해서 일깨워 주고 함께 고민해야 한다"고 했다.