[脫北民 3만명 시대] [4] 정부 지원 사각지대

成年 되기 전엔 임대주택 못받아… 대안학교 등 보호시설에

月 44만원 지원금, 브로커 비용·北가족에 송금하면 끝

탈선하는 경우 많아… "혼내주실 어머니라도 있었으면"

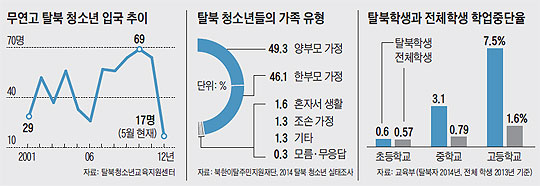

부모나 가족 없이 혼자 한국에 들어온 무연고(無緣故) 청소년은 탈북자 중 가장 취약한 층이다. 이들 중 상당수는 북한의 부모가 "내 아이만큼은 미래가 있는 한국에서 살게 하고 싶다"며 브로커를 통해 단신 탈북시킨 경우다. 하지만 어린 나이에 '가족'이란 울타리 없이 낯선 환경에 내던져지다 보니 일반 탈북 가정 청소년보다 한국 사회 적응에 어려움을 겪고 있다. 매년 국내 입국하는 탈북자 가운데 평균 40~50명이 이 같은 무연고 청소년들이다.

이들은 성년이 되기 전까지는 임대주택을 배정받지 못한다. 따로 의지할 곳이 없기 때문에 대부분 그룹홈이나 기숙형 학교, 대안학교 등 보호시설에 들어간다. 하지만 이들을 이끌어 줄 가족과 같은 후견인이나 보호자는 없다.

A대안학교에 있는 김모군은 "선생님들이 따뜻하게 대해주셔서 고맙지만 가족이라는 느낌은 못 받는다. 때로는 우리를 너무 불쌍하게만 보는 것 같아 반감이 생길 때도 있다"고 했다. 월 44만원의 지원금이 나오지만 탈북 브로커비나 북한의 가족에게 송금하고 나면 남는 돈이 없다고 한다.

이들은 가족 걱정과 남한 사회 부적응 등으로 정서불안 증상을 보이다 탈선하는 경우가 많다. 탈북자 대안학교인 여명학교 조명숙 교감은 "무연고 탈북 청소년들에게 가장 필요한 것은 돈이 아니라 정서적 안정을 주면서 세심하게 배려해 줄 가족과 같은 존재"라고 했다. 2007년 혼자 남한으로 온 뒤 검정고시로 뒤늦게 서울의 한 사립대에 들어간 박철기(가명·25)씨는 "일반고등학교에 다니다 북한 사투리 때문에 반 친구들에게 놀림을 받은 뒤 한동안 학교를 안 나가고 '게임 폐인'으로 살았다"며 "어머니가 옆에 있으면서 혼도 내고 다독여줬더라면 하는 생각을 한다"고 했다.

이 때문에 중·고등학교 탈북학생의 학업중단율은 일반학생에 비해 4배 이상 높다. 무연고 탈북 청소년들의 '심리적 방황'이 그만큼 심각하다는 얘기다. 이들은 나중에 정부에서 임대아파트와 생활비 등을 지원받은 후에도 어떻게 관리할지 몰라 탕진해버리는 경우가 많다고 한다. 조 교감은 "정부와 각 기관·단체들의 이벤트·시혜성 지원은 오히려 탈북 청소년들을 망친다"며 "가족의 사랑을 느끼며 용돈 쓰는 법 등을 체계적으로 배울 수 있는 토털 케어가 필요하다"고 했다.

조선

@chosun.com